La Prima Guerra Mondiale ha segnato profondamente l’intera Europa, ma il Friuli, una regione nel nordest dell’Italia, e situata quindi nel cuore dell’Europa, ha vissuto questa tragedia in modo particolarmente intenso. Questo articolo esplora gli eventi, le sofferenze e le storie di coraggio e resilienza che hanno caratterizzato il Friuli durante questo conflitto devastante.

Per un approfondimento su come il Friuli affrontò anche la Seconda Guerra Mondiale e le sue conseguenze, ti invito a leggere anche l’articolo dedicato.

Il Friuli alla Vigilia della Prima Guerra Mondiale

Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, il Friuli era suddiviso tra due entità politiche principali. Il Friuli-Venezia Giulia durante il conflitto era diviso tra Regno d’Italia (Provincia di Udine) e Impero Austro-Ungarico (Contea di Gorizia e Gradisca).

Tuttavia, non tutto il Friuli era sotto il controllo austroungarico. Alcune parti della regione, come la città di Trieste e l’area circostante, erano considerate come territori ad amministrazione separata, ma anch’essi sotto l’influenza dell’Impero Austro-Ungarico.

La popolazione friulana, composta principalmente da contadini e piccoli artigiani, viveva una vita relativamente tranquilla e semplice. Ma con l’inizio della guerra, la regione si trovò coinvolta in un conflitto che avrebbe avuto un impatto profondo e duraturo sul suo territorio e sulla sua gente.

L’Entrata in Guerra dell’Italia

L’Italia entrò ufficialmente nella Prima Guerra Mondiale il 23 maggio 1915, dopo aver firmato il Patto di Londra con le potenze dell’Intesa. Questo accordo prometteva all’Italia territori precedentemente sotto il dominio dell’Impero Austro-Ungarico, tra cui il Friuli e altre aree.

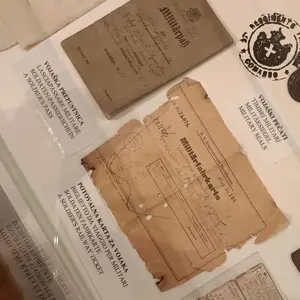

Per i friulani, che erano cittadini dell’Impero Austro-Ungarico ma si trovarono arruolati nell’esercito italiano, la situazione era complessa e controversa. Questi uomini, combattendo per l’Italia, erano considerati traditori dai loro compatrioti austroungarici e dovettero affrontare la difficile realtà di combattere contro il loro stesso impero. Questo creò una profonda tensione e una lealtà divisa tra le loro origini e le loro nuove alleanze.

Il Fronte dell’Isonzo

Uno dei principali teatri di guerra sul fronte italiano fu il Fiume Isonzo, che scorre attraverso il Friuli. Tra il 1915 e il 1917, si combatterono ben dodici battaglie dell’Isonzo, con pesanti perdite da entrambe le parti. Le truppe italiane cercarono ripetutamente di sfondare le linee austroungariche, ma il terreno accidentato e le difese ben fortificate resero ogni avanzata estremamente costosa.

Le dodici battaglie dell’Isonzo rappresentano uno dei capitoli più sanguinosi della Prima Guerra Mondiale. Questi scontri ebbero luogo lungo un tratto di circa 90 chilometri del fiume Isonzo, che scorre dal confine sloveno fino al mare Adriatico. Le battaglie principali si concentrarono intorno a località come Gorizia, Tolmino e Caporetto. Le offensive italiane cercarono di avanzare verso nordest, ma furono spesso ostacolate dalla tenace difesa austroungarica.

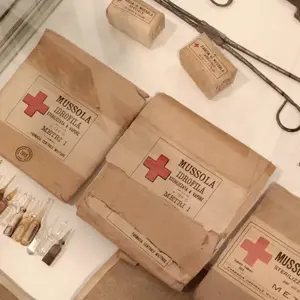

Le condizioni di vita in trincea lungo l’Isonzo erano estremamente dure. I soldati dovevano affrontare non solo il nemico, ma anche le intemperie, le malattie e la scarsità di rifornimenti. Il Friuli, con il suo clima rigido in inverno e le estati calde, rappresentava una sfida ulteriore. La popolazione civile, purtroppo, non era immune agli orrori della guerra. Molti villaggi furono evacuati, le case distrutte e le famiglie friulane furono costrette a rifugiarsi altrove.

La Battaglia di Caporetto

Uno degli episodi più drammatici del fronte italiano fu la Battaglia di Caporetto, combattuta nell’ottobre del 1917. In questa battaglia, le forze austroungariche e tedesche lanciarono una massiccia offensiva che travolse le linee italiane. La disfatta di Caporetto ebbe conseguenze devastanti per l’Italia e per il Friuli. Le truppe italiane furono costrette a ritirarsi caoticamente, lasciando indietro equipaggiamenti e migliaia di prigionieri.

La Battaglia di Caporetto, conosciuta anche come la Dodicesima Battaglia dell’Isonzo, iniziò il 24 ottobre 1917. Le forze austroungariche, supportate da truppe tedesche, sferrarono un attacco improvviso lungo il fronte dell’Isonzo, sfruttando tattiche innovative e una superiorità tecnologica.

La Disfatta di Caporetto in Dettaglio

L’offensiva fu preparata meticolosamente dai comandi austro tedeschi. Le truppe d’assalto erano equipaggiate con nuove armi, come i lanciafiamme e i gas asfissianti, che furono utilizzati con grande efficacia. Inoltre, l’artiglieria tedesca, nota per la sua precisione, giocò un ruolo cruciale nel distruggere le difese italiane.

Le linee italiane, stanche e mal equipaggiate, non erano pronte a resistere a un attacco di tale portata. La mancanza di coordinamento tra i vari settori del fronte e la scarsità di riserve contribuirono al rapido collasso delle difese. In pochi giorni, le truppe italiane furono costrette a una ritirata disordinata.

La ritirata italiana si estese fino al fiume Piave, a circa 150 chilometri dal punto di partenza. Questo arretramento segnò un cambiamento significativo nel fronte italiano, che passò da una posizione offensiva a una difensiva. Durante la ritirata, l’esercito italiano perse gran parte del suo equipaggiamento pesante e subì pesanti perdite umane.

Dopo Caporetto, gran parte del Friuli fu occupato dalle forze austroungariche. La popolazione civile subì ulteriori sofferenze a causa dell’occupazione: requisizioni forzate, sfollamenti e la costante minaccia di rappresaglie. Tuttavia, nonostante le difficoltà, i friulani dimostrarono un’incredibile resilienza, continuando a sostenere lo sforzo bellico italiano in qualsiasi modo possibile.

La disfatta di Caporetto ebbe conseguenze politiche e militari profonde. Il governo italiano riorganizzò l’esercito e sostituì il comando supremo. Il generale Luigi Cadorna cedette il posto al generale Armando Diaz, che ristabilì l’ordine e preparò le truppe italiane per una difesa efficace lungo il Piave.

Ernest Hemingway e la Prima Guerra Mondiale

La disfatta di Caporetto ha trovato eco anche nella letteratura, in particolare nel romanzo “Addio alle armi” di Ernest Hemingway. Pubblicato nel 1929, il libro è parzialmente ambientato sul fronte italiano durante la Prima Guerra Mondiale e include una descrizione dettagliata della ritirata di Caporetto.

“Addio alle armi” racconta la storia di Frederic Henry, un giovane americano che serve come ufficiale di ambulanza nell’esercito italiano. Il romanzo esplora i temi della guerra, dell’amore e della perdita, seguendo la storia d’amore tra Henry e Catherine Barkley, un’infermiera britannica. La ritirata di Caporetto rappresenta un momento cruciale nel libro, riflettendo il caos e la disperazione vissuti dai soldati italiani durante la ritirata.

Ernest Hemingway partecipò personalmente alla Prima Guerra Mondiale, servendo come autista di ambulanze per la Croce Rossa Americana sul fronte italiano. Ferito gravemente in un’azione di guerra, Hemingway trascorse del tempo in un ospedale militare dove conobbe Agnes von Kurowsky, un’infermiera che ispirò il personaggio di Catherine Barkley. Le sue esperienze al fronte e le sue osservazioni sulla guerra influenzarono profondamente la sua scrittura e in particolare “Addio alle armi”.

In questo contesto, è da ricordare Villa Trento, anche chiamata Villa dei Conti di Trento, a Dolegnano nel comune di San Giovanni al Natisone. Era qui che era ospitata la Prima Sezione Ambulanze della Croce Rossa Britannica e proprio a questa villa e alle vicende che qui si svolsero che Hemingway si ispirò per la stesura del suo romanzo “Addio alle armi”.

La Fine della Guerra e la Situazione del Friuli

Con la firma dell’armistizio dell’11 novembre 1918 e la conclusione della Prima Guerra Mondiale, il Friuli entrò in una nuova fase di cambiamento politico e territoriale.

Dopo la fine del conflitto, il Friuli, come parte del territorio italiano promesso nel Patto di Londra, tornò ufficialmente sotto il controllo italiano. Questo processo avvenne con il Trattato di Saint-Germain-en-Laye del 10 settembre 1919, che sancì formalmente la fine della guerra tra le potenze alleate e l’Austria-Ungheria. Con questo trattato, l’Impero Austro-Ungarico cedette ufficialmente il Friuli e altre regioni all’Italia, stabilendo i confini definitivi tra l’Italia e l’ex Impero.

Durante il periodo immediatamente successivo alla guerra, il Friuli fu teatro di una transizione complicata. Anche se il trattato di pace sancì la fine ufficiale delle ostilità, la regione attraversò una fase di instabilità e di cambiamenti amministrativi. Le forze italiane dovettero stabilire un controllo effettivo sul territorio e gestire le sfide derivanti dalla ricostruzione e dall’integrazione delle aree precedentemente occupate dagli austroungarici.

Le Conseguenze Sociali ed Economiche

Il passaggio dal controllo austroungarico a quello italiano portò a cambiamenti significativi nella vita quotidiana degli abitanti del Friuli. Le riforme amministrative e politiche furono introdotte per integrare la regione nel sistema italiano. Molte delle strutture governative, scolastiche e sociali dovettero essere adattate alle nuove leggi e alla lingua italiana.

Il Friuli, una regione con una forte identità culturale e storica, dovette affrontare anche sfide di tipo linguistico e culturale. Le comunità locali, che avevano vissuto sotto l’influenza dell’Impero Austro-Ungarico, dovettero adattarsi a una nuova amministrazione e a una nuova lingua ufficiale. Questo passaggio non fu senza difficoltà e portò a tensioni e resistenze, ma nel tempo la regione riuscì a integrarsi pienamente.

Con il ritorno alla pace, il Friuli iniziò a riorganizzarsi e a svilupparsi all’interno del nuovo contesto politico e sociale italiano. Il governo italiano avviò programmi di ricostruzione e modernizzazione per aiutare la regione a riprendersi dai danni della guerra. Questi sforzi furono fondamentali per il recupero economico e per il miglioramento delle condizioni di vita.

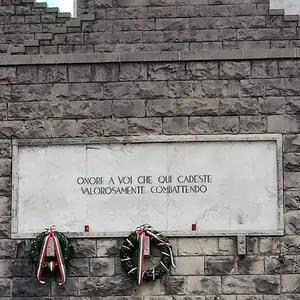

Monumenti, Sacrari, Ossari e Cimiteri della Prima Guerra Mondiale

Il Friuli ospita numerosi monumenti, sacrari, ossari e cimiteri di guerra che commemorano i caduti della Prima Guerra Mondiale. Questi luoghi sono non solo importanti per la memoria storica, ma anche per comprendere l’enorme impatto del conflitto sulla regione.

Il Sacrario Militare di Redipuglia

Il Sacrario Militare di Redipuglia è uno dei più grandi ossari militari d’Europa. Situato sul Monte Sei Busi, vicino a Gorizia, il sacrario ospita i resti di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Inaugurato nel 1938, il monumento è un’imponente struttura in marmo che si sviluppa su gradoni, con una scalinata centrale che conduce alla tomba del Duca d’Aosta, comandante della Terza Armata. Ogni anno, migliaia di visitatori e discendenti dei combattenti visitano questo luogo per rendere omaggio ai caduti.

Il Cimitero degli Invitti di Timau

Il Cimitero degli Invitti di Timau è situato in una piccola frazione del comune di Paluzza, in provincia di Udine. Questo cimitero ospita le spoglie di 1.200 soldati italiani e austroungarici, caduti durante le battaglie combattute in questa zona. Timau fu un’importante linea difensiva sul fronte alpino e il cimitero rappresenta un luogo di memoria per ricordare il sacrificio di coloro che combatterono in condizioni estremamente difficili.

Il Sacrario di Oslavia

Il Sacrario di Oslavia, situato vicino a Gorizia, è un altro importante luogo di commemorazione. Inaugurato nel 1938, il sacrario ospita le spoglie di oltre 57.000 soldati italiani caduti nelle battaglie dell’Isonzo. La struttura è caratterizzata da una grande torre centrale e da una serie di cripte che contengono i resti dei soldati, molti dei quali non identificati. Questo sacrario è un luogo di profonda riflessione e ricordo.

Altri Monumenti e Cimiteri

Oltre ai principali sacrari e ossari, il Friuli è costellato di numerosi altri monumenti e cimiteri di guerra. Tra questi, il Cimitero Militare di Caporetto (oggi Kobarid, in Slovenia) e il Cimitero Austro-Ungarico di Prosecco sono luoghi significativi per comprendere la portata del conflitto. Inoltre, molti paesi e villaggi friulani hanno eretto monumenti locali in memoria dei loro caduti, spesso situati nelle piazze principali o nei pressi delle chiese.

Per ripercorrere i luoghi è stato istituito il percorso Walk of Peace che collega oltre 300 siti coinvolti in questa tragedia.

La Fine della Guerra e la Ricostruzione

La guerra si concluse l’11 novembre 1918, con la firma dell’armistizio. Per il Friuli, però, la fine del conflitto segnò solo l’inizio di una lunga e difficile ricostruzione. Le città e i villaggi devastati dovevano essere ricostruiti, i campi minati bonificati e la vita normale ripristinata. La popolazione friulana affrontò questa sfida con lo stesso spirito di resilienza che aveva mostrato durante la guerra.

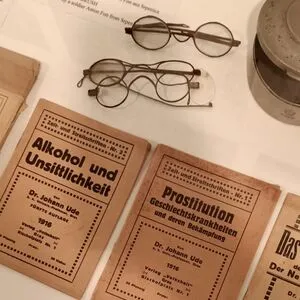

La Memoria della Prima Guerra Mondiale

Oggi, il Friuli conserva numerosi memoriali e musei dedicati alla Prima Guerra Mondiale. Oltre ai sacrari e cimiteri, il Museo della Grande Guerra di Gorizia offre un’importante collezione di reperti, documenti e testimonianze del conflitto. Un luogo che merita sicuramente una visita per vivere da vicino tutte le fasi della disfatta di Caporetto è il Museo della Guerra di Caporetto (in Slovenia), dove oltre a una gran quantità di materiale è stato ricostruito un plastico della zona sul quale vengono rappresentate tutte le fasi della battaglia.

L’Eredità della Prima Guerra Mondiale

La Prima Guerra Mondiale ha lasciato un’impronta indelebile sul Friuli. Le cicatrici del conflitto sono ancora visibili nel paesaggio e nella memoria collettiva della regione. Tuttavia, la guerra ha anche forgiato un forte senso di identità e comunità tra i friulani. Le esperienze condivise di sofferenza e resilienza hanno contribuito a creare un legame profondo tra la popolazione e il suo territorio.

Ricordare la Prima Guerra Mondiale dal punto di vista del Friuli è fondamentale non solo per onorare le vittime e i sopravvissuti, ma anche per comprendere meglio le dinamiche storiche che hanno plasmato la regione. La memoria storica aiuta a costruire un ponte tra il passato e il presente, permettendo alle nuove generazioni di apprendere dagli eventi trascorsi e di lavorare per un futuro di pace e prosperità.

La storia della Prima Guerra Mondiale in Friuli è una storia di tragedia, ma anche di straordinaria resilienza e coraggio. Attraverso le sue sofferenze, il Friuli ha dimostrato una capacità di superare le avversità che è diventata una parte fondamentale della sua identità. Oggi, il Friuli onora la memoria di quei tempi difficili, mantenendo vivo il ricordo delle vite spezzate e delle lezioni apprese. I monumenti, i sacrari e i cimiteri di guerra presenti sul territorio sono testimoni silenziosi di un passato che non deve essere dimenticato, affinché le nuove generazioni possano costruire un futuro di pace e unità.

Le immagini sono state prese da internet con licenza Creative Commons.